MAGAZINEマガジン

本日の一冊

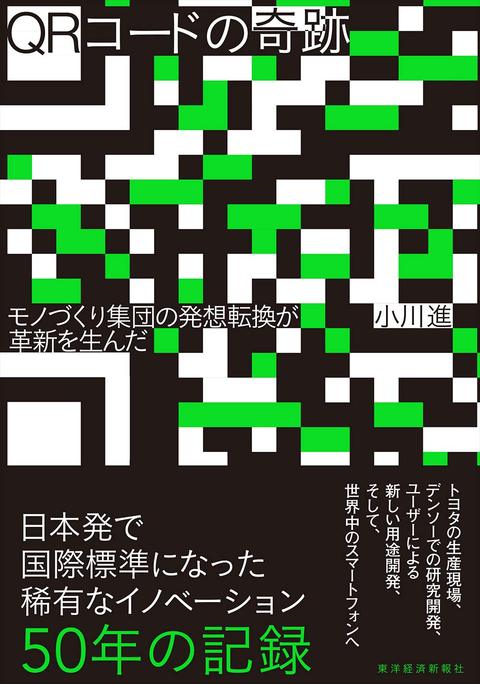

主張しない日本発のイノベーション...ある意味、潰された『TRON』、そしてこちら『QRコードの奇蹟: モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ』

*TAO LABより

私たちが便利に利用しているQRコード。

これって、誰が、どこの国が造ったのかと疑問生じ、調べたら〜なんと、母国日本でした。

で、その物語を紡いだこちらの書籍の存在を知り、図書館で借りてきました。

ひとつの「invention」(発明)が 「innovation」(革新)になるのは普及ということが大切な要素だと思います。

この発明〜開発したデンソーが特許を取ってはいますが、なんと、規格化されたQRコードについては権利行使はしないと明言しています。

デンソーはより多くの人にQRコードを使ってもらいたいという開発者の気持ちがそこに込められていると述べています。

JIS規格やISO規格に制定されているQRコードの使用に対するライセンス等は必要なく、誰でも自由に使えるのはその結果です。

天晴れな行動です〜この開発者とはデンソーの現エッジプロダクト事業部主席技師、原昌宏さんという方です。

こちらの原昌宏さんインタビュー、よろしければ。オモロイ、最高です!

「かすかな光を信じて。QRコード開発者が越えた壁と、アイデアの源泉」

「かすかな光を信じて」〜なんと、本質ついたコトバかと。

ソウゾウとは一寸先は闇、孤独な作業です。おのれの内宇宙での不安と希望=闇と光の闘いです...

ジワッときちゃいますね...それ、乗り越えるのは「信じ仰ぎみる」しかないこと、ささやかながら実体験から共鳴いたします。

そういえば、その昔、1984年に東京大学理学部の助手時代の坂村健さんが日本発のOS「トロン」というプロジェクトを発表。

TRONはその中身の設計や仕様をすべて公開する「オープンアーキテクチャ」を謳っていました。

開発者の板村さんはこのように述べています。

「システムの機能を定めた仕様書もソースコードも公開しているので、入手した人はどのように使っても、改変しても構いません。入手したことを言わなくていいし、自分たちのために作り変えたものを公表する必要もない。自分で作った部分の知的所有権は守れる。これはLinuxなどほかのオープンソース系のOSにはないことです。

なぜそうしたのか?

私はこれを売って儲けているわけではなく、無償で公開しているのだから、自由に使って社会を発展させてほしいという願いがあります。

Linuxなどの情報処理用OSでは、OSを作る人だけでなく、利用する人もプログラミングができることが多い。そこで、OSを改変や拡張した場合、その部分を公開せよというルールがあります。一方、組み込みOSの世界では、自動車とかプリンタを使っているのは、基本的に利用するだけの一般消費者です。ですから、OSの改善や改良を公開することにこだわらなくていい。だったら、公開しないでいいよと。

組み込みOSはあくまで黒子ということで、TRONは主張しないんです。」

WindowsやmacOSが世界制覇の凌ぎを削っていた80年代〜そしてその後のAndroidやiOSが権利を握っているのとは大違い、このような意識と試み...「権利」という言葉が重要な英語脳と元来「権利」という言葉がなかった日本語脳の違い、まざまざと教えてくれています。

なお、それらのOSはコンピュータを動かす基本的なシステム=OS(オペレーティング・システム)ですが、このトロンは当初の壮大な計画は頓挫、その頓挫にはアメリカや孫正義始めとするビジネスマンの利権にも関係していた模様です。残念ながら、性善説シェアよりお金絡みの独占という毎度の事情のようです。

「組み込み型OS」というタイプでトロンは生き残っており、そのシェアーは60%といわれています。最初から特定の機械に組み込み、その制御プログラムを作り込むためのOSとのこと。高いリアルタイム性を持ち、ある機器について必要のない機能は削除し、必要最低限の機能で動かすことができるということで、板村さんが黒子と述べているのでしょう。

余談ですが、1985年日本航空123便墜落事故がありましたが、この事故、不可解なこと多く...そのひとつ、この飛行機には多くのトロン開発者が乗っていたという...「陰謀論」なのか?「陰謀」なのか??

お天道さまは真実ご存じだと思われます。伺ってみたいコトのひとつです。

ご参考までに。

日航機事故は米政府のTRON潰し?いや、犯人は孫正義!?【深田萌絵TV】

このTRON潰しとともにこの1980年代半ば、表向きはバブルで浮かれ呆けはじめた日本、日米半導体戦争が...きっと、これらは繋がっている企みです。今では韓国、台湾、中国に移ってしまったこれらの技術、この時のこの戦場、とても興味深いので、今、掘っています。あらためて知ったこと、シェアーしたいと思ってます。

話が飛びました。

「失われた30年」の間に、ポケモンやキティちゃん、アニメマンガゲーム、プレイステーションやスイッチ、さらにホンダジャット、シティポップ等々、世界に喜ばれ、多大な影響を与えた商品やコンテンツ、実はたくさん生じています。

その結果の「権利+権力」ではなく「権理+権威」、世界の日本へのリスペクトです。

ORコードもそのひとつですね。

天晴れ!ニッポン!!勇気いただけます。

2025年の今、負けるな!ニッポン!!、顔晴れ!!!わたしたち!!!!

〜ということでこの物語、ぜひ、読んでみてください。

2020年刊 QRコードの奇跡:小川 進

2025年誕生30周年...トヨタの工場から世界中のスマートフォンへ。

QRコードは1970年代初頭、トヨタの生産現場での「かんばん」の電子化をめざしてデンソーで研究・開発がスタートした。さまざまな技術的障壁や現場からの反発を乗り越え、1994年に完成する。

その後の周辺技術、国際標準化への取り組み、オープンソース化、利用現場の開拓など、次々に主導する人物が交代しては進めていった。その後、セブン-イレブンや携帯電話、全日空、銀行ATM、駅のホームドアでの導入など、2000年代に入って利用者が用途を開発し、爆発的に普及していく。

圧倒的な情報量(バーコードの350倍)、読み取り速度(Quick Response)とエラー回避、セキュリティ、小さい面積とデザインの自由度などもあって、他のコードを凌駕している。今や中国をはじめ、世界中の主要な電子決済手段にもなっている。

2014年には、欧州特許庁が主催する「欧州発明家賞」を日本で初めて受賞した。

本書は、関係者への取材を丹念なもとにQRコードの今日に至るストーリーと読み解きながら、トヨタ生産方式、スクラム型開発、両利きの経営、ユーザーイノベーションなどを同時に行った、日本発のイノベーションの稀有な事例として描き出すものである。