MAGAZINEマガジン

青山堂運歩 by 川島陽一

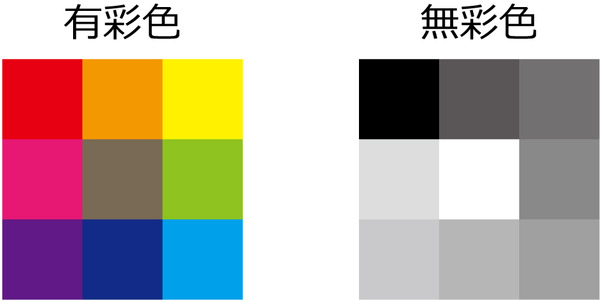

無彩色の哲学

無彩色性はむしろ、すべての色が有する美的価値の極致として理解することが適切かもしれません。

D・D・パーマーのカイロプラクティックを始原とし、B・J・パーマーの「ホールインワン」テクニック(頭蓋骨・頸椎一番(アトラス)・頸椎第二番(アクスィ―ズ・仏の坐・のど仏)の三つのホール(孔)を同時に整える)を経て、サイドポスチュア(横向きの数分間の身体調律整体法)へと至る「頸部前彎整体(Cervical lordosis Treatment)」は、整体時にほぼ刺激というものを感じません。あえてことばで表現するならば、無彩色の整体、あるいは無彩色の調律、と言ってもいいかもしれません。

色彩の排除の観点から、後篇(前篇は「色彩の排除(調律における)」と言いますが、まだ原稿完成に至らず)をつづけます。日本人のもっとも美しく著しい特徴のひとつは、自然の小さきもののあることに気づきを得、それらをやさしくあつかうことにあります。

古池や蛙(かわず)飛び込む水のおと 芭蕉

永遠の、あちら側にある無時間、それはかぎりなく「古い」ので、それよりも以前の昔に遡(さかのぼ)るものはありません。芭蕉は、師の仏頂(ぶっちょう)(茨城県鹿島の根本寺第二十一世住職 1642-1715)に禅を学んでいました。ある日、仏頂の問いに答えた芭蕉は、「ここ数日の雨があった後、苔がこれまでになく青々と茂っています」と答え、この句を読むのでした。

芭蕉の「古い」池は、意識の表面ではなく、意識の殻を突き抜けます。そこは心理学者が普通に考えている無意識の世界よりもさらに深いところにあり、そこはまるで色のない世界でしたでしょう。あまりにも「古い」のでその時間の長さははかれません。そこはすべての物がそこからやってくる世界の源でした。「雨が降った後」、「青く茂る苔」の先に行くことができれば、はたしてそこにたどりつけるでしょうか。「飛び込んだ蛙」の起てる音を共感できたなら、色のまったくない世界が姿を顕わすにちがいありません。

日本人の鋭敏さは、自然界に存在する小さな生きもの、それは草花であり、蛍、蚤(のみ)、虱(しらみ)、蛙などの取るに足らない、と普通には思われがちの生物が、宇宙的な生業(なりわい)のすべての体系と密接にかかわりを持っている、と感じることにあります。日本の神秘主義という表現をあえてするならば、それは、神(キリスト教、イスラム教など)が思慮するには、あまりにも卑小すぎる、かといって、それらの生き物たちを無視したりはしないのです。そして、俳句こそが、自然の内なる真実と美を体現しているのだ、と思います。

一家(ひとつや)に遊女もねたり萩と月 芭蕉

遊女は、この俳句では、堕落した人間ではなく、飾らぬ美しさを持つ萩の花の世界へ、その生成の神秘へと向かいます。聖書のマグダラのマリアを彷彿とさせ、と勝手に夢想してしまうほどです。

蚤虱馬の尿(ばり)する枕もと 芭蕉

貧しく孤独な旅人は馬屋で忍耐強く過ごす。芭蕉は明らかにその場では不快感、苛立ちを持っていたはずだけれど、不平や嫌味の表現ではない。坦坦と、これらの事実もまた、たおやかなる、感傷をも超えた、何かがあるのだ、と思います。そこに、無彩色の美を見いだせないでしょうか。

風になびく富士のけぶりの空に消えて行方も知らぬ我が思ひかな 西行

枯枝に鳥のとまりけり秋の暮れ 芭蕉

「月日(つきひ)は百代(はくたい)の過客(くわかく)にして、行(ゆ)きかふ年も又旅人也(たびびとなり)。舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらえて老いをむかふる物は、日々旅にして、旅を栖(すみか)とす。古人も多く旅に死せるあり、予(よ)もいづれの年よりか、片雲(へんうん)の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず。」

「月日は永遠の旅人であり、年々過ぎゆく季節もまた同様である。舟の上で生涯を送り馬の手綱を振りながら年老いて行く人々にとって、日々が旅であり、旅が彼らの住み家である。昔から旅の途中で死ぬ者は多い。私もいつの頃からか、風に漂う孤独な雲に誘われて、漂泊への強い憧れを抱くようになった。」

芭蕉の旅日記『奥の細道』序文から引用したこの文と西行の詠んだ和歌との共通する味わいをさぐると、そこにある種絶対の神秘ともいえる永遠の孤高への感性が見え隠れします。木の葉は剥がれ落ち、山は峻厳な風貌を帯び、鳥たちは夕暮れに帰る。私たちは誰もが修行者というわけではありません。しかし、芭蕉の俳句や西行の和歌から、生命の、心の気分の源への静寂を、自らの運命を魂とともに熟慮するにいたるのではないでしょうか。

永遠の孤高、の精神を見た芭蕉、西行。「風雅」「風流」の精神でもありましょう。芭蕉は自分のことを風羅坊と呼ぶ。風に吹かれる薄い布きれのような生涯をおくる人がその意味でありますが、「風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くのかを知らない。雲から生まれた者も皆、その通りである」(「ヨハネによる福音書」三章八)との連想もまた生まれます。

秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる 藤原敏行

芭蕉、西行さらにヨハネと敏行には「風」の無彩色の美しさが見えていたのでしょう。